ブログ

万博遠足

学校の遠足で大阪万博に引率として参加しました。今回は現地集合・現地解散の形式で、生徒たちはそれぞれ電車を利用して会場に向かいました。大半の生徒は自分で調べたルートを使って向かいましたが、一人で行くのが不安な生徒には学校近くの駅で集合してもらい、教員が同行する形で移動しました。朝のホームでは少し緊張した様子も見られましたが、移動の間に徐々に会話が生まれ、会場に着くころには自然な笑顔が見られるようになっていました。

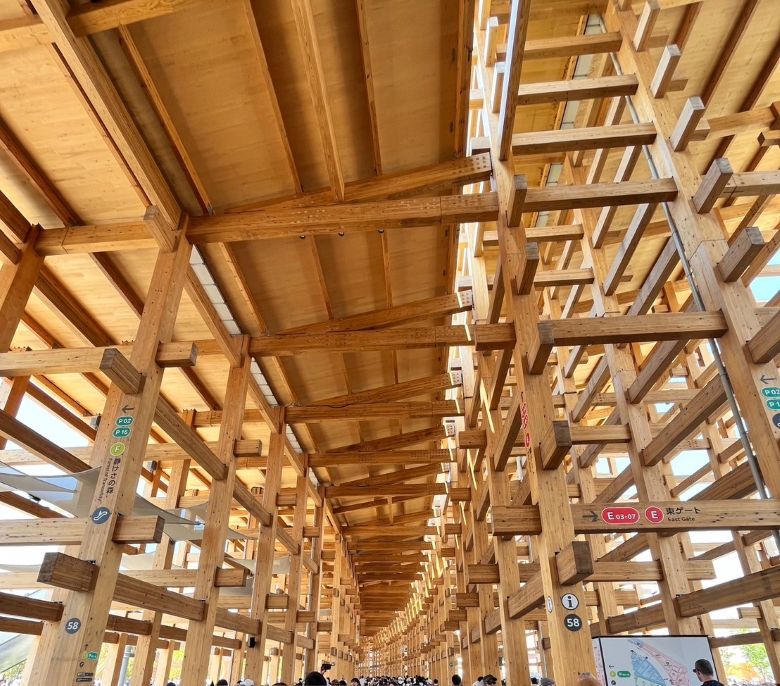

万博のゲートをくぐると、まず圧倒されたのが「大屋根リング」でした。そのスケール感と独特のデザインは、写真で見ていた以上に迫力があり、つい足を止めて見入ってしまいました。思わず何度も下をくぐってしまい、気がつけば3周ほど回っていたのですが、不思議と飽きることはなく、歩くたびに角度や光の入り方が変わって、見るたびに違った印象を受けるのが面白く、しばらくその空間に浸ってしまいました。

今回、学校では「大阪ヘルスケアパビリオン」と「未来の都市パビリオン」の2つを事前予約しており、私はそのうち「未来の都市パビリオン」に引率として入りました。展示は、AIやテクノロジーが人の暮らしや働き方をどう変えていくかというテーマで構成されており、生徒たちは真剣な表情で説明に見入っていました。特に、AIが個人の性格や興味、生活スタイルに応じて最適な学び方や職業の方向性を提案してくれるシステムの紹介には強く反応し、「こういう仕組みがあったら将来の不安が少し減りそう」「自分に合った仕事が見つかりやすくなるかも」といった声が聞かれました。未来を描く内容ではありましたが、そこにはどこか温かさや人間らしさが感じられ、生徒たちも自分ごととして受け止めていたように思います。

私自身も見学を通して、「今、私たちが当たり前に使っている技術も、かつては“未来の驚き”だったのだ」ということに改めて気づかされました。スマートフォン、音声翻訳、オンラインでの仕事や学び…。どれもほんの十数年前には想像の中にあったものです。そう考えると、今回の万博で目にした技術や考え方も、将来の社会ではごく自然な存在になっているのかもしれません。そんな未来の入り口に、子どもたちと一緒に立ち会えたことは、引率という立場を超えて貴重な体験でした。

会場では、生徒たちが班ごとに計画的に行動しており、集合時間や移動ルートを自分たちで確認し合う姿に頼もしさを感じました。屋台で世界各国の食べ物を楽しんだり、おそろいの雑貨を選んだり、楽しそうに記念写真を撮る姿にも、普段の教室とはまた違った一面を見ることができました。「あんな仕事をしてみたい」「未来って意外と身近かもしれないね」といった前向きな感想も多く聞こえ、学びと楽しさが自然に重なり合った一日だったと感じます。

この遠足が、生徒たちにとって“自分の未来を考える”きっかけとなり、日々の学びにつながってくれたらと願っています。そして、教員である私自身にとっても、「今を生きること」と「これからの社会を見すえること」をあらためて考え直す、大切な時間となりました。

N.K