学校いじめ対策

学校いじめ防止基本方針

第1章 いじめ防止に関する基本的な考え方

1. 基本理念

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害するとともに、将来にわたってその心身に影響を及ぼす、重大な問題である。

本校は、建学の精神に基づき、「高い知性」と「豊かな情操」を兼ね備えた社会に貢献できる女性の育成を目指している。そのための教育活動を通じ、思いやりや豊かな心を育み、いじめを許さない意識を涵養していく。また、全教職員が、「いじめ」はもちろん、「いじめを囃し立てたり、傍観したりする行為」に対して毅然とした態度を示すとともに、生徒一人ひとりの声に親身になって耳を傾け、相談に応じる姿勢を持つことが重要である。

生徒一人ひとりが安心・安全な学校生活を送り、心優しい女性へと成長できるよう、ここに、「いじめ防止対策推進法」の趣旨に則り、本校の教育指針として「樟蔭中学校・高等学校 学校いじめ防止基本方針」を定める。

2. いじめの定義

「いじめ」とは、本校生徒に対して、その生徒と一定の人的関係にある本校生徒等が行う、心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)を指し、その行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。なお、行為の発生場所は校内・外を問わない。

具体的ないじめの様態には、次のようなものがある。

- 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。

- 仲間はずれ、集団による無視をされる。

- 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。

- ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。

- 金品をたかられる。

- 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。

- 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。

- インターネット上で、誹謗中傷や嫌なことをされる。 等

個々の行為が「いじめ」にあたるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、「いじめを受けた生徒の立場に立つこと」が必要であり、「心身の苦痛を感じているもの」といったように要件を限定して解釈することのないように努める。ただし、行為の起こった時の「いじめを受けた生徒本人や周辺の状況等を客観的に確認すること」も忘れてはならない。また、生徒が好意から行った行為が意図せずに相手側の生徒に心身の苦痛を感じさせてしまった場合など、すぐに加害者が謝罪し教員の指導によらずして良好な関係を再び築くことができた場合等においては、委員会は情報共有をした上でこれを「いじめ」とはせず柔軟に指導することもある。

加えて、いじめを受けた生徒の立場に立っていじめにあたると判断した場合にも、その「全て」が厳しい指導を要する場合であるとは限らない。指導の在り方については、生活指導部及び懲戒委員会が、客観的に判断する。

第2章 いじめの防止に向けて

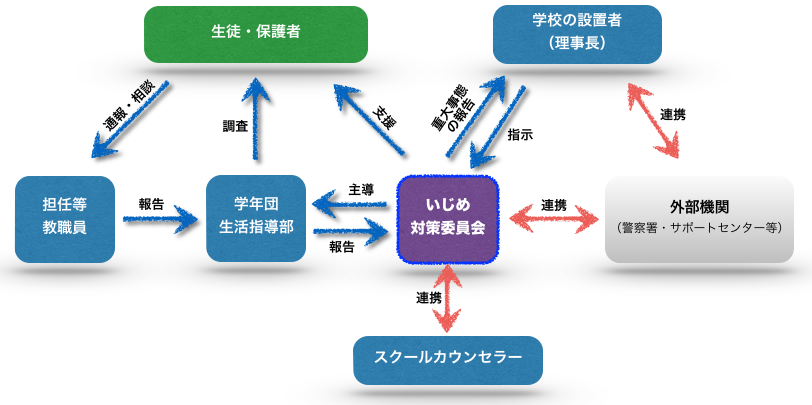

1.いじめ防止のための組織

1) 名称

- いじめ対策委員会

2) 組織委員会は、次の各員を以って構成する。

- 校長

- 副校長(主幹)

- 教頭(委員長)

- 教頭補佐

- 生活指導部長

- 人権教育委員長(チーフ)

- 養護教諭

なお、会議には、教頭、養護教諭、それぞれ2名の中、いずれか1名が出席すれば良いものとする。

問題発生時の対処にあたっては、当該生徒の属する学年の「学年主任」も委員に加わることとする。また、必要に応じて、「学校教育相談チーフ」の会議への出席を求め、「スクールカウンセラー」等の外部の専門家を招聘することとする。

3) 委員の任期

- それぞれの役職の在任期間とする。

4) 分掌上の位置づけ

- 委員は、他の分掌と兼任とする

5) 活動

- 「樟蔭中学校・高等学校 学校いじめ防止基本方針」を策定・管理・検証(PDCA)する。

- いじめの未然防止・早期発見のための環境づくりや相談・通報の窓口となる。

- いじめの防止や早期発見に向けた、年間の「教育活動計画」を立案する。

- いじめに対処できる「教職員の資質向上のための研修」等を企画、実施する。

- 問題発生時の対処の中核となる。アンケート調査・聞き取り調査などにより事実関係の把握といじめであるか否かの判断を行う。

- いじめの被害生徒に対する支援・加害生徒に対する指導の体制・対応方針の決定と家庭との連携といった対応を組織的に実施する。

2.未然防止の考え方

3.いじめ防止のための措置

1) いじめについての共通理解

- いじめを早期に発見することが、事態を深刻化させる前にその芽を摘むという点から特に重要である。学校・家庭・地域が子どもの小さな変化に気付く力を高め、生徒が、気がねなく相談できる環境を整えるとともに、職員会議等で全教職員に本方針を周知し、関係者間で緊密に連携できる体制を整えておく。

- また、校内研修等を行い、いじめの様態や特質、原因・背景、具体的な指導上の留意点等についての共通理解を図る。そして、学校全体に「いじめは絶対に許されない」という雰囲気を醸成していく必要がある。

2) いじめ防止教育

- 先に示した「いじめ加害の背景」を踏まえ、特に以下の点を意識して教育活動を行う。

(a)いじめに向かわない態度・能力の育成

いじめに向かわない態度・能力を育成するために、教育活動全体を通して人権意識、道徳意識を高めることが大切である。そのために、道徳の授業や人権行事、また、生活指導部主催の講演会等により、自他の存在を認め合い、尊重し合える態度を養う。

(b)一人ひとりの生徒を大切にしたわかりやすい授業づくり

教員の資質向上を図り、規律ある授業、生徒の理解度に応じた適切な指導を行う。また、適切な進路・コース選択やICT環境の整備、教え合いや助け合いが生まれるグループ学習の取り組みを通して、生徒が能動的に関われる授業を目指す。

(c)一人ひとりが活躍できる集団づくり

自治会活動やクラブ活動への参加、学校行事への積極的な参加を促し、一人ひとりが活躍できる場を見つけさせ、ストレスに適切に対処する能力を育成する。

(d) 自己有用感や自己肯定感の育成

他者から認められている、他者の役に立っているという感覚は、いたずらに他者を否定したり貶めたりすることを防ぐ。委員会やクラス・クラブでの活動、高原・スキー学舎への参加を通じ、一人ひとりが主体的に活躍できる機会を作り、自己有用感を高める。また、コース独自の勉強合宿や体験合宿を通して達成感や自己肯定感を育む。

(e)自ら学ぶ姿勢の育成

人権H・Rや自治会活動、生活委員会の活動を通して、生徒自らがいじめについて学び、考えることを推進する

| 《 生徒に学ばせたい内容 》 ・「いじめられる側にも問題がある」「大人に言いつける(チクる)ことは卑怯である」 ・ささいな嫌がらせや意地悪であっても、しつこく繰り返したり、 |

|---|

(f)指導上の注意点

教職員の不適切な認識や言動が、生徒を傷つけたり、いじめを助長したりすることのないよう、校内研修等を実施し、指導の在り方には細心の注意を払う。

4.年間の教育活動計画

第3章 いじめの早期発見

1.早期発見の考え方

いじめは、目に付きにくい状況で行われたり、遊びやふざけを装って行われたりするなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることが多い。また、いじめを行なった生徒が「いじめである」と自覚していないこともある。教職員や保護者は、これらの点を認識しておく必要がある。その認識の上で、「生徒の些細な変化に気付くこと」「気付いた情報を、教職員間及び教職員と保護者の間で確実に共有すること」「情報に基づき速やかに対応すること」が重要である。

また、生徒が相談しやすい環境を作るとともに、相談や訴えに対しては、その思いを裏切ったり踏みにじったりすることのないよう留意し、全教職員が「生徒が相談できる大人=教職員」となる必要がある。

2.いじめの早期発見のための措置

1) 懇談の充実

- 各学期末の三者懇談(生徒・保護者・担任)や、学期中に随時行う二者懇談(生徒・担任)を通して、生徒・保護者の声を聞く。

2) 「生活学習ノート」の活用(中学)

- 生徒・保護者と担任との日々のノートのやり取りを、意識的、積極的に行うことで、生徒の些細な変化に気付き、保護者との連携を密にする。

3) 班長会議の充実(中学)

- クラス内の各班の代表と担任との話し合いを通して、クラスの様子の変化を捉える。

4) 時宜に適したアンケートの実施等

5) 保健室、スクールカウンセラーとの連携

- 保健室や学校教育相談との連携を密にし、情報を共有する。また、スクールカウンセラーや大阪樟蔭女子大学のカウンセリング制度について、配布物や年度初めのH・R 等で広く生徒・保護者に周知する。

6) 個人情報への配慮

- 生徒の個人情報については慎重に取り扱う。

第4章 いじめに対する措置

1.基本的な考え方

発見・通報を受けた場合は、特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応する。

いじめにあたるか否かは「いじめ対策委員会」が判断し、いじめにあたると判断した場合は、「いじめを受けた生徒のケア」「いじめを行なった生徒の指導」など、問題の解消まで委員会が責任を持つ。

その際、一方的、一面的な解釈で対処しないことはもちろん、謝罪や責任を形式的に問うことに終始するのではなく、生徒の人格的成長、社会性の向上に主眼を置いた指導を行うことが重要である。

2.いじめを発見、またはいじめと通報を受けた際の対応

1) 発見、通報を受けた教職員は、速やかに当該学年団及び生活指導部に報告する。

その際、いじめを受けた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全確保を最優先する。

2) 報告を受けた学年団、生活指導部は、速やかに「いじめ対策委員会」に報告する。

3) 報告を受けた委員会は、学年団や生活指導部を主導して事実関係の調査を行い、委員会がいじめにあたるか否かを判断する。

4) いじめを行なった生徒に対して必要な教育上の指導を行なっているにもかかわらず十分な効果を上げることが困難と考えられる場合や、そのいじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められる場合には、警察署やサポートセンターと相談して対処する。また、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがある時は、直ちに警察署に通報し、適切に助言等を求める。

3.いじめを受けた生徒及びその保護者への支援

1) いじめを受けた生徒からの事実関係の聴取にあたっては、自尊感情を高めるよう留意する。

2) プライバシーの遵守、速やかな保護者への連絡を徹底する。

3) 状況に応じて複数の教員による見守りを行なったり、別室登校や出席停止制度を活用する等して、いじめを受けた生徒が落ち着いて教育を受けられる環境の確保を図る。

4) 必要に応じてスクールカウンセラー等の外部の専門家の助言を求め、適切なケアを行う。

4.いじめを行なった生徒への指導又はその保護者への助言

1) 事実関係の聴取を行い、いじめが確認された場合は、必要に応じてスクールカウンセラー等の外部の専門家 の協力を得て、いじめをやめさせ、その再発を防止するための指導を行う。

2) 保護者にも速やかに連絡し、事実に対する保護者の理解や納得を得た上で、学校と保護者が連携して以後の対応にあたれるよう、保護者の協力を求める。

3) 指導にあたっては、自らの行為についての理解を深めさせ、出席停止や警察・福祉機関との連携による措置も含めていじめは絶対に許されない行為であることを毅然として示し、生活指導部や懲戒委員会の客観的な判断により適切な指導を行う。

4) 当該生徒においては深刻な課題を有している場合があり、相手の痛みを感じたり、行為の悪質さを自覚することが困難な状況にある場合、当該生徒が自分の行為の重大さを認識し、心から悔い、相手に謝罪する気持ちに至るようにしていくために、教職員全体での継続的で粘り強い指導のもと、情緒的な安定を獲得していく中で、健全な人格の発達に配慮し、保護者に対しても継続的な助言を行う。

5.いじめが起きた集団への働きかけ

1) いじめは直接的な被害者と加害者の間だけで発生するのではなく、同調して囃し立てる者(観衆)、見て見ぬふりをする者(傍観者)を含めた4者によって、いじめ集団が構成されていることを認識する。(「いじめ集団の4層構造」)

2) 同調して囃し立てる者には、それがいじめに加担する行為であることを理解させ、傍観していた生徒には誰かに知らせる勇気を持つよう指導する。

3) 学年集会や学級集会を開く等して、いじめが起きた集団のすべての生徒が、いじめを自分の問題として捉えられるよう働きかける。

4) 必要に応じて保護者集会等を実施し、保護者と情報を共有し、いじめに対する学校の姿勢について理解と協力を求める。

6.インターネット上のいじめへの対応

1) インターネット上での誹謗中傷や、不適切な書き込み、無断での画像掲載等を発見、通報を受けた場合は、問題箇所を確認、印刷(保存)し、速やかに学年団及び生活指導部に報告する。

2) 報告を受けた学年団、生活指導部は、関係生徒からの聴取等、事実関係の調査を行う。

3) いじめと疑われる場合は、学年団、生活指導部が速やかに「いじめ対策委員会」に報告する。

4) 報告を受けた委員会は、学年団、生活指導部による調査結果をもとに、いじめにあたるか否かを判断する。

5) いじめにあたると判断した場合は、本章2~5に従って適切な措置をとる。

6) いじめにあたるか否かに関わらず、インターネット上の問題は「名誉棄損」や「肖像権の侵害」等の違法行為ともなり得る重大なものであることに鑑み、当該生徒には厳しい指導を行う。なお、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがある時は、直ちに警察署に通報し、適切に助言等を求める。

7) 生徒に対し、講演会や生活指導H・R 等の啓蒙行事を各学期に1回実施し、情報モラル教育を促進する。

8) 保護者に対し、PTA集会等を利用して情報提供の機会を設け、インターネット上の問題に対する学校の姿勢について理解と協力を求める。

7.いじめ解消の定義

いじめが「解消している」状態については、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。

1) いじめに係る行為が止んでいること

- 被害生徒に対する心理的又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が相当の期間継続していること。(相当の期間:少なくとも3か月を目安とする)

2) いじめを受けた生徒が心身の苦痛を感じていないこと

- 被害生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認すること。また、上記のいじめが「解消している」状態とは、あくまで、一つの段階に過ぎず、「解消している」状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、全教職員は、いじめを受けた生徒及びいじめを行った生徒については、日常的に注意深く観察する必要を有する。

第5章 重大事態への対処

1.重大事態の意味

「重大事態」とは、次に示す場合をいう。

1) いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認める場合。

具体的には、以下のようなケースが想定される。

- 自殺を企図した場合

- 身体に重大な傷害を負った場合

- 金品等に重大な被害を被った場合

- 精神性の疾患を発症した場合

2) いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認める場合。

- 「相当の期間」とは、年間30日を目安とする。

- ただし、生徒が一定期間※連続して欠席しているような場合には、この目安にかかわらず、速やかに調査に入ることとする。

- ※本校としては、現在のところ「1週間程度」と考える。

2.重大事態への対処

重大事態が発生した場合には、校長を通じて直ちに理事長に報告し、理事長の判断・指示に従って「いじめ対策委員会」を中心に対処する。